Layla la dernière vivante du Tassili

La vieillesse

Layla accroupie sur une peau de chèvre accomplit lentement la mouture du mil qu’elle avait cueilli, au printemps. Penchée, elle actionna le gros galet bien lisse qui broyait les grains sur la meule creusée dans un gré résistant. Cet instrument précieux et très ancien avait été transmis dans sa famille de génération en génération. Après une centaine de passages d’un balancement rythmé, la farine fut amassée dans un gobelet en bois, puis versée dans un pot en terre où se trouvait le lait de chèvre recueilli dans la matinée. Maigre pitance, c’est tout ce qu’elle mangea, avec quelques figues sèches, au moment où le soleil était au point le plus haut dans le ciel. En cet automne, l’ombre du rocher en face de son logis s’étala de plus en plus loin.

Son lieu de vie était un abri sous roche aménagé. A cet endroit, profonde de plusieurs pas, la cavité était relativement spacieuse. Au fond se trouvait sa couche. Elle se composait d’un lit de feuillages séchés retenus par des rondins d’acacias, le tout recouvert de peaux de bêtes. Une claie de branchages avec une partie mobile séparait cette couche de la partie centrale de l’abri. Le long des parois avaient été aménagées des sortes d’étagères en bois afin d’entreposer les instruments nécessaires à la préparation des repas : poteries, calebasses, pierres taillées pour percer, couper, racler, disséquer. Dans une cavité, de l’autre côté de l’abri, se trouvaient les galets, les hachereaux, les arcs et les flèches qu’avaient maniés, avec tant de dextérité, le père et le mari de Layla. Ils étaient toujours-là. Au milieu se trouvait le foyer où brûlait tout le jour un feu maigrement entretenu en conservant les braises sous la cendre pour économiser le bois devenu de plus en plus rare, à proximité. Un muret de pierre délimitait cet espace. Il était surmonté de branchages enchevêtrés qui permettaient de protéger cet asile. Une claie fixée à un poteau par deux liens taillés dans du cuir assurait la fermeture de l’entrée. Dans le prolongement de la cavité, du côté du levant, se trouvait un enclos ceinturé d’épineux qui abritait pendant la nuit les animaux d’élevage, les chèvres et les chevreaux.

Cet abri où vivait Layla se situait au pied d’une immense paroi et face à une sorte d’esplanade ouverte en plein sud. Au levant s’entrouvrait un couloir encadré de hautes falaises et de pics acérés. Des excavations latérales avaient été creusées par l’érosion et étaient particulièrement propices à l’installation d’abris. On observait les traces de plusieurs de ces gîtes dont il restait des vestiges de murets et de barrières affaissées…

Après son maigre repas, Layla s’assit au soleil sur un rocher situé à côté de l’enclos du bétail et face à l’esplanade qui autrefois servait de lieu de rencontres aux habitants. Courbée, la tête entre les mains, ses bras appuyés sur les cuisses, elle somnola en fermant les yeux. Vêtue d’un habit cousu en peaux de bêtes qui laissait nus ses bras squelettiques, elle ne remarqua même pas les deux mouflons qui broutaient à quelques pas ni n’entendit les bêlements de son bouc, de ses 4 chèvres et des deux chevreaux qui se nourrissaient des dernières feuilles d’un arbuste, dans les rochers situés dans le couloir du couchant. Quand elle se réveilla, elle prit sa calebasse pour aller puiser de l’eau dans la guelta et décida de conduire les chèvres au fond d’un vallon où poussait encore une maigre végétation.

Elle traversa l’esplanade et, au fond, emprunta la galerie de droite qui la conduisit, dix minutes après, dans un bas fond où se trouvait, au creux des rochers, une petite nappe d’eau, la seule qui restait dans cet univers rocailleux et aride. En passant d’un rocher à un autre, dans une obscurité et une fraîcheur inhabituelles, en quelques secondes, elle se trouva au fond de la guelta et put remplir sa calebasse. Elle en profita pour boire un peu, remonta et cala son récipient entre trois pierres. Elle poursuivit son chemin en guidant les chèvres et, après avoir marché un long moment, elle gagna un vallon assez large où, il y avait seulement quelques centaines d’années, coulait un cours d’eau. Une pauvre végétation d’arbustes rabougris demeurait. Leurs feuilles étaient appréciées des chèvres qui en quelques minutes dégarnissaient les branches. Layla en profita pour ramasser les dernières graines d’un arbuste odorant, des graines qui lui permettaient d’épicer sa nourriture. Elle les mit dans une poche en peau décorée, tenue par une lanière sur son côté. En cet automne, sa récolte fut maigre. En avançant dans ce vallon où seuls subsistaient quelques acacias, Layla et son troupeau arrivèrent au pied d’un tarout, un immense cyprès millénaire. D’autres apparaissaient plus loin et témoignaient d’une époque où la végétation du Tassili était

dominée par ces arbres majestueux. A leur pied, se tenaient autrefois des rassemblements à certains moments de l’année solaire, notamment lors du solstice d’été. Layla était très jeune lorsqu’elle assistait à cette cérémonie de vénération de la nature au pied du tarout. Elle se souvenait des chants et des incantations qui imploraient la protection du dieu Soleil et le suppliaient de faire pleuvoir abondamment.

Les ombres de ces magnifiques cyprès s’allongeaient démesurément. On entendait au loin des cris d’animaux, des chacals sans doute. Il était temps de revenir au bercail, même si cet abri était bien précaire. Regroupant son petit troupeau, Layla revint d’un pas lent vers sa demeure. Chemin faisant, elle ramassa quelques branches au pied des acacias pour le feu. En passant près de la guelta, elle récupéra sa calebasse et traversa l’esplanade qui s’ouvrait sur son abri. Les derniers rayons du soleil éclairaient encore le petit cirque ouvert du côté du couchant, le seul moment de la journée où le soleil pénétrait jusqu’au fond de sa tanière. Les parois escarpées prenaient alors des couleurs rougeoyantes et donnaient au paysage un aspect grandiose et impressionnant.

Layla s’agenouilla près du foyer et ranima les braises qui couvaient sous la cendre, puis les recouvrit du bois qu’elle avait ramassé. Quand la chaleur devint plus ardente, elle plaça son pot de terre rempli d’eau sur les trois rochers qui entouraient le brasier. Au menu, ce soir, une bouillie de mil avec quelques herbes. Une heure après, à la nuit tombante, elle versa le contenu du pot de terre dans une écuelle et le mangea tant qu’il était bien chaud. Les chèvres furent mises à l’abri dans leur enclos ceinturé d’épineux entassés pour les protéger des bêtes fauves. La pleine lune s’éleva dans le ciel. Le moment était venu pour Layla de se coucher. Elle couvrit les braises et prit soin de bien caler la porte d’entrée qu’elle attacha avec deux lanières croisées au reste de la clôture, avant de se lover sur sa couche dans les peaux de bête qui lui tenaient chaud.

Réveillée à l'aube, Layla s’assit et se redressa lentement. En titubant sur ses frêles jambes, elle entrouvrit la claie qui la protégeait la nuit. Il faisait frais. S’approchant du foyer, elle s’accroupit pour écarter les cendres et souffler sur les braises en ajoutant un peu de bois. Elle réchauffa son écuelle où restait un peu de bouillie avant de l’avaler. Les chèvres commencèrent à bêler dans leur enclos. Les premiers rayons du soleil apparaissaient dans le couloir du côté du levant, mais l’esplanade restait dans l’ombre. Les roches prenaient une couleur mordorée. C’était l’heure de traire les deux chèvres qui avaient encore un peu de lait avant de leur permettre d’aller gambader. Layla posa sa calebasse sous l’une d’elle et commença à presser sur les mamelles pour faire couler le lait.

Cette calebasse décorée était ancienne. Elle provenait d’une espèce de courge de plus en plus rare dans le Tassili et qui pouvait être consommée comme un légume. On laissait dessécher les plus belles et celles d’une grande capacité. Grâce à leur écorce durcie, elles pouvaient servir de récipient. Avec leur col rétréci, certaines devenaient de véritables bouteilles ; d’autres beaucoup plus renflées pouvaient être partagées et servir de plat. Entrouvertes d’un côté, elles servaient de calebasses pour aller puiser l’eau à la guelta où contenir le lait. Dans la panoplie des objets dont disposait Layla, figurait en outre la louche obtenue en partageant verticalement une coloquinte allongée.

Après la traite, les chèvres pouvaient sortir de leur enclos. Revenue dans son abri avec une maigre quantité de lait, Layla recouvrit le feu de cendres et prit sa calebasse pour aller à la guelta. Elle devait accompagner ses bêtes pour les faire boire. Heureusement les chèvres étaient habiles à gambader dans les rochers. Elles pouvaient accéder à un trou d’eau qui leur convenait pour s’abreuver à tour de rôle.

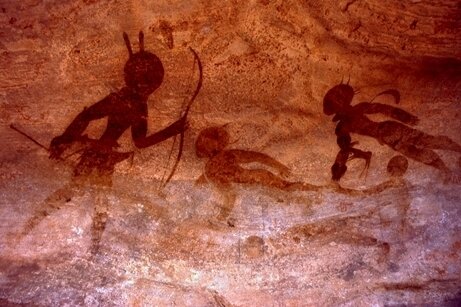

A son retour, Layla s’assit sur son rocher. A sa droite, le soleil commença à éclairer les abris. On pouvait y voir des peintures comme il y en avait tant dans le Tassili et depuis des millénaires. Proche d’elle, on devina un troupeau de vaches sous la conduite de leur pasteur. Plus loin, on aperçut d’autres dessins. Comme elle l’avait appris de ses ancêtres, Layla n’ignorait pas que ces évocations mystérieuses avaient un caractère sacré.

Pensive, elle se rappela ces cérémonies auxquelles elle avait participé dans son enfance en compagnie de tous ceux qui habitaient la contrée. Depuis plusieurs années Layla était seule. Le regard vide et l’âme en peine, elle se remémorait son étrange destinée. Au solstice d’hiver prochain, cela ferait une décennie que ses proches étaient tous décédés. En quelques semaines, emportés par une maladie contagieuse, tous ses parents étaient morts comme tous ceux qui vivaient dans son entourage et dans tout le pays. Le dernier membre de sa famille à subsister avec elle était son fils, Belal. C’est avec une infinie tristesse qu’elle se rappelait la fin atroce de ce jeune homme dans la force de l’âge, emporté par une fièvre et une difficulté à respirer chaque jour plus grave jusqu’à son agonie. Seule Tara, une amie de sa mère, de vingt ans son aînée, avait quotidiennement partagé sa vie difficile avant de l’abandonner à son tour, il y avait huit ans.

L’enfance

Layla était née dans une famille de pasteurs dont les ancêtres nomades s’étaient sédentarisés, au temps de son arrière-grand-père. Ils avaient choisi de s’installer dans un abri situé en bordure d’un dédale rocheux, du côté de l’oued Séfar où de beaux pâturages permettaient de nourrir de magnifiques troupeaux de vaches. Ces terres verdoyantes associaient une steppe herbeuse et des espaces boisés d’acacias, de pistachiers, de tamaris, de chênes verts ou de pins. Il était facile de mener paître les troupeaux que l’on parquait le soir dans de vastes enclos entourés de branchages enchevêtrés où des épineux étaient régulièrement ajoutés. Chaque matin les femmes munies de leurs calebasses venaient traire les vaches, dès l’aube, et prenaient soin des petits veaux qu’elles avaient fait naître. S’occuper du bétail dans leurs enclos était une lourde tâche qui leur revenait, en vertu de coutumes ancestrales. Les hommes se chargeaient d’amener leurs bêtes à la rivière où elles s’abreuvaient, puis les conduisaient dans les pâturages, parfois loin de leur enclos où elles revenaient le soir pour passer la nuit. De leur côté, leurs épouses menaient paître les troupeaux de chèvres en compagnie de la joyeuse troupe des enfants.

Dès sa plus tendre enfance, Layla avait maintes fois entendu les complaintes de ses grands-parents et de ses parents qui se plaignaient du manque de pluie et de la pénurie d’herbe pour les bêtes. Habituée à ces doléances, à cette acrimonie que partageaient les adultes, son enfance était insouciante comme pour tous les jeunes de son âge. Seule la mort de ses frères et sœurs fut pour elle des moments de douleur partagée avec ses parents. Son frère aîné avait fait une chute mortelle dans un ravin en chassant avec son père quand elle avait 10 ans ; son cadet était mort à l’âge de deux ans. Deux jeunes sœurs n’avaient pas survécu après leur naissance. Banat, son troisième frère, à peine plus jeune qu’elle, était l’espiègle compagnon de sa vie. Dès qu’elle avait quelque moment de liberté, elle jouait avec lui, même s’il préférait partager les tâches avec son père. Chasser, garder les vaches, abattre des arbres avec des hachereaux en pierre, il apprenait jour après jour à devenir un homme.

Layla accompagnait sa mère et sa grand-mère dans leurs occupations quotidiennes. Aller chercher l’eau à la guelta toute proche, encore alimentée par une maigre source, garder les chèvres, ramasser du bois, moudre les grains, telle était sa contribution aux tâches communes. A la fin du printemps, comme les autres femmes et les jeunes filles de son âge, elle devait participer à la récolte du mil qui poussait naturellement le long des cours d’eau. Munie d’une sorte de faucille en silex taillé, elle coupait les tiges que l’on entassait dans des peaux de bêtes. Cela faisait longtemps que les humains avaient inventé cet instrument indispensable à leur survie. Les techniques avaient dû évoluer au fil du temps, mais la faucille utilisée par Layla était d’une grande efficacité. Il fallait choisir une branche recourbée d’un bois dur comme le pistachier ou le tarout et incruster, dans la courbure, des silex taillés en les collant avec une sorte de goudron fabriqué en chauffant de la résine. En tenant les épis d’une main, il était facile de les couper d’un coup de faucille. Lorsque le tas apparaissait suffisant, il fallait le transporter sur une aire bien plane où les épis étaient étalés puis piétinés par les femmes et les enfants afin d’en extraire les grains.

En fin de journée, on transportait la récolte dans des silos aménagés, des fosses creusées dans une roche tendre, mais suffisamment résistante pour y stocker les grains et les protéger des prédateurs en assurant une parfaite étanchéité grâce à une lourde pierre plate qui recouvrait l’entrée. Un homme pouvait facilement y pénétrer et en retirer les grains lorsque le silo était aux trois-quarts vide. Chacun avait une contenance permettant de nourrir deux ou trois familles. Depuis la nuit des temps, une gestion communautaire réglait l’usage de ces greniers.

Une autre tâche occupait Layla et les autres femmes : celle de la cueillette des figues et des olives. Celle des figues avait lieu au début de l’été. Afin d’en faire des réserves, on devait exposer ces fruits mûrs au soleil sur des claies en roseaux. Mis à l’abri pour la nuit, il fallait les étaler de nouveau le lendemain jusqu’à ce qu’ils fussent bien secs et prêts à être conservés dans des réserves creusés dans le sol, au fond de l’abri.

La récolte des olives se faisait au début de l’automne. Dès que les premières tombaient, il ne fallait pas attendre. Les femmes prenaient soin d’en ramasser suffisamment et d’en stocker pour passer l’hiver. Après avoir étendu une peau de bête sur le sol, elles frappaient les branches avec une gaule afin de les faire tomber. Elles les amassaient et les transportaient dans de grandes poteries qu’elles remplissaient ensuite d’eau près de la guelta. Il fallait changer cette eau, tous les jours, pendant une semaine, puis amener ces lourdes poteries dans leur abri. Là, pour mieux les conserver, les olives étaient mises dans de l’eau salée.

Le sel était un ingrédient indispensable à la vie des hommes. Heureusement, il était facile d’en trouver dans le Sahara où il tapissait les sebkhas, ces cuvettes sablonneuses occupées par les eaux marines, il y avait des centaines de millions d’années. Si le haut plateau du Tassili n’en avait pas, d’anciennes sebkhas autrefois emplies par des eaux saumâtres en contenaient de grandes réserves dans le Ténéré proche. Des marchands s’étaient spécialisés depuis des générations dans le commerce du sel. Ils partaient deux fois dans l’année avec leurs bœufs qu’ils chargeaient de produits locaux : peaux, objets en cuir, outils ou poteries dont ils vendaient une petite partie en cours de route. Ils troquaient les marchandises contre une cargaison de sel qui était chargé sur le dos des bœufs dans de grands sacs en cuir. Le chemin du retour était rude par la vallée du Tafassasset où alternaient sables et étendues caillouteuses. Marchant d’un pas lent, les bêtes ployaient sous le poids de leur lourd fardeau. Il fallait marcher une huitaine de jours pour arriver à Djanet, un village au carrefour de plusieurs routes où les marchands avaient coutume de se rencontrer et d’échanger. Au pied de l’immense falaise du Tassili qui dominait la vallée, le convoi devait monter sur le plateau par un chemin chaotique. Le plus dur restait à faire. Gravir 600 mètres de dénivelé dans un immense couloir d’éboulis parsemés de gros rochers qu’il fallait contourner ou gravir par endroit, était très rude pour les bêtes comme pour leurs guides. Il n’y avait plus aucune source sur le trajet et l’eau devait être ajoutée au chargement. Quel calvaire ! Il fallait deux journées pour se hisser en haut du col avec de longues pauses au moment où la chaleur était la plus forte.

Arrivés à Tamrit, trois jours après, les marchands mettaient la cargaison dans un abri protégé par une lourde pierre qu’ils étaient les seuls à pouvoir déplacer. Le sel était ensuite vendu en le troquant contre des produits d’élevage, des viandes boucanées, des peaux de bêtes bien tannées, des poches colorées en cuir ou des vanneries.

Ces objets provenaient d’un artisanat qui était une pratique courante pendant les périodes fastes. Layla a connu trois potiers et deux tanneurs dans sa jeunesse. Ces métiers ont été les premiers touchés par la paupérisation des habitants. Il ne restait plus qu’un potier et encore n’exerçait-il son métier qu’en complément d’activités vivrières. La fabrication d’objets en os, en cuir, en roseau, en osier ou en jonc était traditionnellement opérée par les femmes, lors des moments de tranquillité dans la journée. Elles façonnaient de petits outils en os, très utiles pour percer ou pour coudre ; elles réalisaient des paniers, des corbeilles, des poches ou des sacs de toutes tailles. Elles confectionnaient aussi des colifichets, des amulettes, des bijoux, des sangles en cuir de toutes sortes, de simples lanières ou de longs et solides cordages à plusieurs filaments tressés.

La jeunesse

Layla s’était mariée à l’âge de seize ans avec un éleveur qui appartenait à une famille connue de ses parents. Très jeune son destin avait été tracé par décision des deux mères. Celles-ci s’étaient entendues pour régler les détails du futur mariage. Il était convenu que le nouveau couple s’installerait dans un abri à mi-chemin entre les demeures de leurs parents. Cet abri abandonné devait être aménagé pour le rendre habitable. Il fallut reconstruire les murettes de protection, refaire les clôtures, nettoyer les parois et le sol, installer un couchage, aménager des sortes d’étagères, creuser la réserve de figues. Tout fut prêt le jour des noces pour accueillir les mariés. La fête pouvait commencer. Dès le matin, les deux familles se réunirent pour officialiser l’union de Layla et de Kanio. Après l’échange des deux bracelets confectionnés par les deux mères, les rituels d’usage encourageaient à la fertilité et au bonheur de cette nouvelle famille.

Dans l’après-midi, les voisins, les amis, tous les jeunes de la communauté furent invités à célébrer joyeusement le mariage en partageant nourriture et boissons, en chantant et en dansant jusqu’au cœur de la nuit. Layla et Kanio reçurent une vache, quatre chèvres de chacune de leur famille. Leur vie de couple pouvait commencer. Six mois après naquit leur première fille, car ils n’avaient pas attendu le mariage pour leurs étreintes amoureuses. Hélas, le bébé pourtant bien vigoureux décéda quelques semaines après, sans que sa mort due à une forte fièvre suscitât un grand émoi. Au bout de l’an, un autre enfant naquit. Il s’agissait d’un garçon. Hélas, cet enfant ne survécut que quelques jours, bien qu’il apparût d’une solide constitution.

Moins de deux ans après, Layla donna naissance à un garçon prénommé Belal. Enfant robuste, il accompagnait sa mère en marchant jusqu’à la guelta, dès l’âge de trois ans. Quand naquit une sœur dont sa mère devait s’occuper, il accompagnait fièrement son père dans l’enclos où séjournaient les vaches. Âgé de six ans, il le suivait des journées entières et participait à la garde du petit troupeau. Il n’hésitait pas à se rendre utile et apprenait, en l’imitant, toutes les tâches accomplies par son père qui était très fier de son rejeton !

Kanio, partait souvent chasser, muni d’un arc et de flèches dont les pointes, des microlithes en forme de triangles, étaient fixées avec de la colle à base de résine. Au lever du jour, il pratiquait la chasse à l’affût en guettant les outardes, les gazelles, les addax ou les mouflons. Belal avait moins de dix ans quand il accompagna son père pour la première fois. Ils aperçurent de loin un jeune mouflon, mais dès qu’ils tentèrent de s’en approcher, le cabri s’enfuit en sautant de rocher en rocher avec une vitesse extraordinaire. Ils revinrent bredouille de leur équipée matinale.

Les hommes de la communauté avaient coutume d’organiser des battues collectives auxquelles Kanio aimait participer. Il savait par expérience que cet usage ancestral permettait de meilleures chasses, notamment pour venir à bout du phacochère. Cet animal ressemblait à un sanglier dont les deux défenses dressées de part et d’autre du groin étaient dangereuses pour ceux qui s’en approchaient. Régulièrement, surtout en hiver, les hommes se retrouvaient pour organiser des battues dans un canyon assez large où la végétation était très dense. Il fallait rabattre les phacochères convoités de manière à les envoyer vers les chasseurs qui les attendaient de pied ferme avec leurs sagaies, ces longs pieux en bois munis d’une pointe en silex ou en os. Si on laissait la vie sauve aux femelles, la proie était assaillie et, sauf exception, n’échappait pas aux chasseurs, même s’ils pouvaient être furieusement chargés et parfois blessés. Les marcassins étaient les plus appréciés, lors des agapes festives.

D’autres techniques de chasse pouvaient être pratiquées. En petits groupes, les chasseurs utilisaient le propulseur, un instrument pourvu d’un crochet qui permettait de lancer des sagaies en donnant plus de puissance au jet. On pouvait aussi opter pour le piégeage ou le lancer de boules de pierres.

Pour la plus grande joie des jeunes, de nombreuses fêtes leur donnaient l’occasion de retrouvailles, de surexcitation et de vacarme. Lors du solstice d’été, avaient lieu des feux de joie. L’on savait reconnaître les jours les plus longs, car un ancien était chargé chaque année de repérer quel était le jour où l’ombre du soleil était, à midi, pile à la verticale de son bâton. Ce soir-là, les jeunes avaient l’habitude de s’amuser, de rire, de danser ou de chanter autour des feux qui étaient allumés à différents endroits.

Plus original était un jeu pratiqué lors du solstice d’hiver au moment où le soleil est le plus bas à l’horizon. Les jeunes garçons avaient coutume de se disputer une vessie séchée de phacochère qui leur servait de ballon. Symboliquement, il s’agissait d’encourager la réanimation du soleil. Deux perches étaient placées à cent vingt pas sur un terrain où deux camps devaient s’affronter. L’équipe gagnante était celle qui réussissait à placer la vessie, deux fois, au pied de la perche du camp d’en face. Dès que la vessie était balancée par un ancien au milieu du terrain, la partie pouvait commencer. Cela donnait lieu à d’interminables bagarres, de sévères placages, d’homériques gesticulations, des vociférations sans fin. Les vainqueurs étaient salués par des acclamations : dans leurs croyances, ils étaient bénis par le Dieu soleil…

La première pleine lune qui suivait l’équinoxe de printemps donnait lieu à d’autres festivités. Après les frimas nocturnes de l’hiver, les jours allongeaient, la chaleur revenait, la végétation fleurissait. Le jour venu, c’était l’occasion de belles agapes. On prenait le temps de cuisiner et les femmes faisaient cuire des galettes de mil. Elles creusaient un trou dans le sable et y allumaient un feu pour bien le réchauffer. Quand la pâte était prête, elles enlevaient les braises et les cendres, puis posaient la galette, bien à plat, la recouvraient de sable et de beaucoup de braises attisées dans un foyer à proximité. Il suffisait d’attendre que le brasier se transforme en cendre pour que la galette soit cuite.

Dès le matin, les hommes s’affairaient pour dépecer les chevreaux ou de petits phacochères que l’on avait chassés les jours précédents. Les carcasses étaient ouvertes au milieu du ventre et une fois vidées de leurs entrailles, on écartait au maximum et on attachait les pattes avant et les pattes arrière à deux épieux durcis au feu. Ces épieux étaient attachés à deux piquets qui permettaient d’exposer les deux ou trois bêtes devant le grand brasier. On alternait la cuisson, tantôt côté dos, tantôt côté ventre et lorsque la viande paraissait dorée et bien rôtie, elle était découpée par les anciens avec leurs couteaux en silex. Les morceaux pouvaient être servis aux convives qui attendaient impatiemment. On riait beaucoup et on parlait très fort en buvant de la bière de mil qui était brassée pour les grandes fêtes et produite dans des sortes de citernes creusées dans des cavités à proximité de la guelta. Cette boisson distribuée lors des festivités qu’elles fussent profanes ou religieuses avait des vertus euphorisantes.Les jeunes l’adoraient et poursuivaient leurs réjouissances tard dans la nuit. En vertu de la tradition, ils devaient se rendre en procession, avec des flambeaux, jusqu’au grand Dieu de Séfar pour l’implorer d’accorder beaucoup de pluie et de belles cueillettes.

La sécheresse

Avec la raréfaction des pluies, les progrès de la désertification s’étaient accélérés. Les figuiers n’étaient pas les seuls arbres à souffrir de la sécheresse. Beaucoup de végétaux perdaient prématurément leurs feuilles en plein été et mouraient. Des oliviers, des pistachiers, des tamaris périclitaient lentement et périssaient. Quand la végétation s’étiolait, c’était la vie qui disparaissait. La récolte des figues et des olives donnait lieu à d’inévitables disputes et l’année où la sécheresse fut terrible, ces disputes avaient dégénéré en bagarres d’une violence inouïe.

Les anciens pestaient contre les déboisements excessifs, contre les surpâturages, contre les dégâts causés par des chèvres trop nombreuses et souvent laissées en liberté. Lors des réunions des anciens de la tribu sur l’esplanade, le grand-père de Layla intervenait souvent pour dénoncer les excès qui, selon lui, aggravaient le mal. Des décisions étaient régulièrement prises pour limiter les coupes de bois ou pour contraindre à mieux maîtriser le bétail, mais rien n’enrayait les mauvaises habitudes… A force d’abattre les arbres nécessaires pour les clôtures ou pour d’autres aménagements, les vallées autrefois grouillantes de vie se transformaient en déserts arides.

Le changement climatique devenait dramatique pour les éleveurs de bovins. Les herbages reculaient sans cesse et dès le mois de juillet, l’herbe devint si rare dans les vallons ancestraux que les éleveurs eurent de plus en plus de difficultés à nourrir leurs bêtes. Certains choisirent de partir à la recherche de nouveaux pâturages. Cette quête avait conduit plusieurs d’entre eux à tenter l’aventure du côté de la Tadrart où, disait-on, les pluies étaient plus abondantes. Ils partaient emportant avec eux les ustensiles et les provisions nécessaires à leur survie. Ces caravanes de la misère marchaient pendant des jours sans être assurées de trouver de nouvelles terres accueillantes. Rejetés par les populations déjà installées, ces pasteurs nomades se retrouvaient dans des vallées où les pâturages étaient si maigres qu’ils n’avaient plus d’autre solution que d’abandonner leurs vaches ou d’essayer de les vendre en échange de nourriture ou de chèvres. Pour la plupart, réduits à l’esclavage, leur vie était devenue un enfer. Mis à l’écart dans une combe caillouteuse où ils disposaient d’abris de fortune en roseaux, sans aucune ressource et sans aucune espérance, ils étaient si affaiblis qu’ils mouraient dans une misère noire.

Les tensions entre les éleveurs n’étaient pas seulement dues au recul de l’herbe. Les gros propriétaires de troupeaux avaient imposé leur mainmise sur les meilleurs pâturages. Cette confiscation se fit de manière de plus en plus brutale pendant plusieurs générations. Dans un premier temps, ils avaient clôturé leurs terres en empiétant de plus en plus loin sur les meilleurs herbages. Contraints d’abandonner leurs bêtes faméliques dans un troc profondément injuste, les petits éleveurs avaient constitué une main d’œuvre disponible et soumise. Traités comme des esclaves, ces hommes ruinés et accablés furent contraints de participer, sous la surveillance de nombreux vigiles, à l’édification de solides clôtures et aux soins des troupeaux. Trois gros propriétaires prirent ainsi possession de la plupart des vaches de la communauté.

Ils ne s’étaient pas contentés de s’approprier les bêtes, ils avaient aussi entrepris de détourner trois sources en acheminant l’eau vers leurs enclos. Cette manœuvre imposée avec brutalité suscita une sourde colère du reste de la communauté. Une véritable révolte se produisit alors contre les puissants. Mais que pouvaient les rebelles face à tous ceux qui s’étaient rangés sous la protection et sous la tutelle des riches propriétaires ? Munis de leurs coups de poing et de leurs bâtons, ces sbires chassèrent sans ménagement tous les insoumis qui s’étaient rués sur la première source et les dispersèrent. Très remonté contre les accapareurs, Kanio avait participé à cette émeute. Il n’avait pu conserver qu’une seule vache et devait aller de plus en plus loin à la recherche d’herbe pour la nourrir. Il subissait avec beaucoup d’amertume et de colère la loi des puissants.

Quelques temps après, lorsque les sources tarirent, une véritable lutte de clan opposa les trois propriétaires des enclos. Leurs troupeaux manquaient de plus en plus d’herbes pour se nourrir et même si les vaches étaient moins nombreuses, la sécheresse avait définitivement ruiné l’élevage des bovins. L’exportation des veaux qui avait fait leur richesse vers l’Ahaggar, le Mezzak ou le Tibesti avait dû être abandonnée depuis belle lurette, depuis que ces terres avaient été touchées par l’aridité. La dernière vache de Kanio était morte de vieillesse.

L’élevage bovin périclitait tellement que la fourniture du lait pour la nourriture des enfants était devenue très insuffisante. Les familles les plus pauvres se nourrissaient de plus en plus mal et la mortalité les touchait plus sévèrement lors des disettes dues à la sécheresse. Lorsque les réserves de grains venaient à manquer, les familles les plus démunies étaient touchées par la famine. Les plus fragiles mouraient…

L’épidémie

C’était au printemps. La mère de Layla venait de mourir. Beaucoup de voisines étaient présentes à son chevet pour la pleurer et l’accompagner avec sa famille lors de son inhumation, quelques heures après. Venu du Mezzak, un marchand déambulait de bon matin sur l’esplanade et questionnait de manière gestuelle les passants : il voulait acheter des veaux et des génisses. Il proposait de les échanger contre des peaux de bêtes et du matériel lithique qu’il avait transportés avec son âne. Cet animal domestiqué était une curiosité pour les habitants venus l’observer de près, car il était resté à l’état sauvage dans le Tassili. La journée se passa en visite des troupeaux et en tractations. Assis près d’un tarout, les trois propriétaires des bêtes et l’acheteur multiplièrent les gestes et les dessins sur le sable. Deux heures après l’affaire fut conclue. En échange de sa cargaison, le marchand récupéra trois veaux et six génisses. Il décida de reprendre sa route. Une heure après, il s’arrêta dans un petit cirque rocheux où il se sentait à l’abri comme ses bêtes qu’il avait soigneusement entravées. Il lui fallait 10 jours de marche pour revenir dans son pays.

Une semaine passa. Un des trois propriétaires qui avait vendu un veau et 3 génisses tomba malade. Atteint d’une violente fièvre, il ne pouvait plus respirer ; cet essoufflement le terrassa en quelques jours. De tels symptômes qui agissaient avec une telle rapidité ne s’étaient jamais manifestés. Les guérisseurs appelés à son chevet n’étaient pas d’accord sur les soins à apporter. L’un proposait un remède à base de plantes mêlées à de la fiente de hérisson ; l’autre un mélange de chair de scorpion avec du sang de chevreau et des feuilles de tarout. Le lendemain, un deuxième vendeur de veaux fut atteint par le même mal tandis que le troisième propriétaire était touché à son tour dans l’après-midi. Incapables de respirer au bout de quelques heures, ils moururent tous les deux, après quatre jours de souffrance.

Pour ces trois décès, les obsèques traditionnelles furent célébrées quelques heures après leur mort. Les trois familles pratiquèrent les rites ancestraux consistant à creuser un trou au pied d’une paroi éloignée des habitations et à y placer le cadavre recroquevillé accompagné d’amulettes et de quelques autres colifichets. Conformément à l’usage, chaque participant à l’inhumation jetait un petit roc en faisant un tas pyramidal qui signalait la tombe.

Le soir, à la lueur d’un feu, les anciens de la communauté, les guérisseurs et les grands maîtres initiés se réunirent d’urgence sur l’esplanade. Tout le monde était bien conscient que la maladie avait été apportée par le marchand venu du Mezzak. Au bout d’interminables palabres, on décida de tenir à l’écart les familles touchées par les décès brutaux. Cette mise en quarantaine fut judicieuse, car la maladie gagna tous les proches des trois hommes décédés. En quelques jours, la plupart furent atteints et douze personnes périrent : deux anciens, deux épouses et huit enfants. Seule une mère survécut et resta confinée dans son abri où on lui apportait de l’eau en restant éloignée d’elle. Sa survie s’avéra bien précaire et elle mourut à son tour.

L’épidémie touchait déjà d’autres habitants, notamment les curieux qui s’étaient approchés de l’âne. En quinze jours, une vingtaine de familles fut décimée et l’on commença à s’alarmer du malheur qui touchait la communauté. Les réunions des anciens, des deux prêtres et des guérisseurs, toujours en désaccord, s’espacèrent, car plus aucune solution raisonnable ne semblait possible pour enrayer l’épidémie. La seule décision qui fut prise consista à imposer aux jeunes adultes non mariés de débarrasser les cadavres et de les jeter dans un ravin en les transportant à l’aide d’un traîneau tiré par un bœuf. Même si les convoyeurs prenaient des précautions, leur corvée n’était pas sans risques.

Dès que l’épidémie commença à s’étendre, les liens tissés entre les habitants s’étaient distendus, la vie collective en fut bouleversée. Confrontés à la survie de leur famille, les hommes se précipitèrent dans les greniers pour y prendre leur réserve de grains et les entreposer dans leur abri. Plus graves de véritables émeutes éclatèrent chez le marchand de sel dont les stocks s’épuisèrent en quelques heures. Certains en vinrent aux mains lorsqu’il ne lui resta plus rien à vendre. Le potier fut dévalisé en gros récipients et le fabricant de sagaies et de pointes de flèches dut travailler d’arrache-pied pour faire face à une forte demande. Les éleveurs qui disposaient encore de quelques vaches se disputèrent les pâturages proches.

A l’évidence, le seul recours ne pouvait venir que de l’imploration du Grand Dieu de Séfar. Les deux grands maîtres initiés présidèrent des réunions de prières au pied de ces peintures. On psalmodiait pendant des heures des incantations au dieu Soleil, aux forces de la nature que l’on invitait à porter secours à leurs fidèles. Tara et Layla participaient à ces cérémonies et espéraient que leurs familles seraient épargnées. Hélas, leurs vœux n’avaient pas été exaucés et leurs proches avaient péri au cours de l’été. Depuis que son mari était mort, Tara vivait dans l’abri de sa fille qui se trouvait à une centaine de pas de chez Layla. Malgré les risques de contagion, l’entente entre les deux familles perdura et même si l’on avait pris des distances, on se voyait souvent. Le gendre de Tara périt le premier. Sa sépulture eut lieu dans le cirque proche. Les deux enfants de sa fille furent atteints quelques jours après et décédèrent à leur tour. La désolation toucha alors les deux familles puisque, Kanio, le mari de Layla fut atteint avec une terrible brutalité. Cela faisait trois cadavres à enterrer. Plongées dans une grande affliction et dans le désarroi, les trois femmes décidèrent de confier les trois corps aux ramasseurs qui passaient par là et allèrent les jeter dans un ravin. Quinze jours après, Belal, le dernier fils de Layla succomba.

En quelques semaines, cette épidémie toucha toutes les familles et les décès se multiplièrent. Au cours de l’été, toute la population fut décimée et pas seulement sur le plateau. Un marchand d’objets en cuir parti après la fête de l’équinoxe de printemps à Djanet et dans la vallée du Tafessasset revint trois mois après le début de l’épidémie. Par chance, il avait échappé à la maladie qui ravageait toutes les tribus de la vallée et avait décimé la population de villages entiers. Lorsqu’il passa à Djanet, il ne restait plus que quelques habitants, disait-il. Il apprit que cette épidémie était venue par l’intermédiaire de marchands originaires du Messak et passés par Ghat. Malheureusement, elle touchait tout le Sahara central. Etonné de ne rencontrer âme qui vive en remontant l’akba qui mène au Tassili, cet homme vigoureux était inquiet. Arrivé à Tamrit, il ne trouva aucun survivant dans sa famille. Sa mère, son épouse ses trois jeunes enfants étaient décédés. Lorsqu’il apprit cette terrible nouvelle, il s’écroula en sanglotant.

Il fit le tour de ses amis et n’en trouva plus que quatre ou cinq. Tous les autres étaient morts de cet étouffement si caractéristique de l’épidémie. Sur les mille deux cents habitants qui vivaient sur le plateau, il en compta à peine une cinquantaine dont Layla et Tara qu’il connaissait peu et qui devisaient près de l’esplanade. Il s’assit sur un rocher et demanda de loin des explications sur ce qui s’était passé. Elles lui expliquèrent dans le détail comment l’épidémie s’était déclarée quelques jours après le passage d’un marchand venu du Mezzak. Il raconta à son tour ce qu’il avait entendu à Djanet. L’Orient du Sahara était bien le foyer de la contagion. A la fin de l’été, il mourut à son tour comme tous les autres hommes de la communauté.

La survivance

Les deux seules survivantes du Tassili avaient vite compris qu’elles étaient les dernières. Plus aucun nomade venu des plaines de la Tadrart au sud-est ou de l’oued Tafassasset à l’ouest ne passait par là. Profondément attristée par l’hécatombe qui avait frappé toute la population autour d’elles, Tara avait sombré dans une inconsolable mélancolie. Elle sortait parfois de son silence pour raconter l’histoire de sa tribu dont elle connaissait les malheurs vécus dans le passé.

Tara avait une mémoire extraordinaire. Ses récits pouvaient durer des heures. Elle adorait évoquer le temps où des guerriers venus de l’Orient avaient voulu conquérir les terres de ses ancêtres. Mieux armés et mieux équipés, ils disposaient de chevaux qui leur permettaient des attaques soudaines et imprévisibles. Ils causaient de terribles pertes à chacune de leurs avancées lorsqu’ils lançaient leurs sagaies aux pointes de silex acérées et tiraient des flèches avec leurs arcs. Heureusement, ils ne pouvaient pénétrer dans le dédale des galeries sans que leurs chevaux ne subissent de violentes ripostes, ce qui les avait découragés de s’y lancer. Le grand-père de Tara se souvenait d’un immense charnier dont les ossements d’hommes et de chevaux mélangés jonchaient le fond d’un ravin et témoignaient de la violence de ces affrontements, plusieurs siècles après.

Ils avaient alors occupé la partie orientale du plateau jusque-là très peu habitée. Des années durant, ils cherchèrent à étendre leur emprise sur des terres plus à l’ouest et une guérilla permanente s’ensuivit, mais les assauts répétés ne purent jamais venir à bout de la résistance des ancêtres de Tara et de Layla qui avaient amélioré leur système de défense et leurs armes. Habituée à des déplacements lointains, la tribu rivale avait introduit de nouvelles cultures de céréales dans les cuvettes les plus fertiles. Eleveurs de chèvres et de chevaux, excellents chasseurs avec leurs arcs, leurs propulseurs et leurs sagaies, ils avaient vécu là pendant des décennies dans une animosité permanente à l’égard de leurs voisins. Décimée par une épidémie qui la frappa brusquement, la population de cette tribu périclita tellement qu’il ne resta plus personne sur les terres qu’ils exploitaient depuis des générations. L’abandon de ces terroirs tint à une autre calamité : la sècheresse qui n’avait cessé de s’aggraver.

La sécheresse était un mot douloureux dans la bouche de Tara. Elle évoquait avec une infinie tristesse l’incroyable assèchement des sources qui s’étaient taries une à une, la progressive disparition des cours d’eau qu’elles alimentaient, l’étrange extinction des nuages. Depuis plusieurs générations, disait-elle, les pluies se faisaient de plus en plus rares. Tellement rares que la végétation reculait partout. L’herbe nourricière des troupeaux s’étiolait piteusement. Les graminées cueillies au printemps se réduisaient comme peau de chagrin. Les arbres fruitiers avaient gravement dépéri ou disparu. On ne trouvait plus de jujubes, de figues de barbarie, de pommes de cajou qui exigeaient plus d’humidité. On ne trouvait plus de gombo, cette espèce de courgette allongée qui complétait si bien la bouillie de mil. Le plateau jadis si verdoyant devenait une terre aride où la roche écrasait le paysage, où le sol caillouteux se dénudait.

Hélas, elle en était le témoin, les figuiers desséchés furent de plus en plus nombreux et leur bois devenu sec servit à alimenter les feux. Sa grand-mère lui rappelait, en passant devant ces arbres morts, les collectes abondantes qu’elle faisait dans sa jeunesse. Elle se lamentait d’être obligée d’aller de plus en plus loin pour ramasser des figues sur des arbres de plus en plus rabougris.

Tara et Layla continuaient leur élevage de chèvres et de chevreaux. Presque tous les après-midis, ellesles accompagnaient dans le vallon où de petits arbustes leur apportaient une maigre nourriture. Plus besoin d’aller trop loin, désormais. Quand elles trouvaient leurs bêtes trop affamées, à la fin de l’été, elles secouaient les branches des acacias avec une gaule pour en faire tomber les feuilles dont les biques se régalaient.

Depuis qu’elles étaient seules, elles accomplissaient quotidiennement de nombreuses tâches en commun. Elles allaient à la guelta, dès le matin. Pour leurs réserves de mil, elles avaient aménagé un abri situé à côté de chez Tara pour y entreposer les pots qu’elles remplissaient et couvraient de roches plates pour les protéger des rats. Ces animaux étaient pour elles un véritable cauchemar. Depuis la disparition des habitants qui avaient l’habitude de les chasser, les rats avaient proliféré autour de leurs abris. Tara et Layla durent entreprendre de les piéger pour en réduire leur nombre devenu insupportable. Les rats étaient partout et les rideaux de roseaux ne suffisaient plus à les contenir. Les pièges couramment pratiqués étaient simples, mais efficaces. Il fallait placer deux grosses roches espacées de deux doigts, au pied d’une paroi, placer du grain au fond de cet espace et recouvrir d’une pierre plate. Du côté de l’entrée, deux petits lacets faciles à grignoter devaient être noués à une grosse lanière qui contournait un bâton et soutenait le bloc destiné à servir d’assommoir afin d’écraser les indésirables. Une dizaine de tels pièges avaient été mis en place, mais ils attrapaient plus facilement les jeunes rats que les vieux, plus méfiants et plus rusés. A la longue, la colonie diminua et ils furent moins envahissants.

Tara et Layla étaient souvent revenues sur le site du Grand Dieu de Séfar, tout proche de leurs demeures. Elles se rappelaient la ferveur qui suivait toutes les invocations du grand prêtre, quelques mois auparavant, devant l’immense fresque qui s’étalait sur la paroi au-dessus de l’esplanade où la foule s’agenouillait. Au centre le Grand Dieu était particulièrement saisissant par sa taille et sa physionomie. Il avait une corpulence humaine, mais sa tête était pourvue de cornes, ses bras avaient des ajouts bizarres et une étrange proéminence pendait entre ses deux jambes, peut-être un phallus démesuré. A côté se trouvait une grande antilope rouge et, au-dessus, une femme, probablement une parturiente allongée, avec son ventre arrondi. Plus loin des antilopes blanches cheminaient de gauche à droite. Au temps où l’aridité s’aggravait, des peintres avaient ajouté des nuages d’où partaient des averses de pluie. Cette fresque représentait les forces de la nature. Elle exprimait la fécondité et symbolisait la fertilité et la vie.

Après une petite pluie bienfaisante qui avait fait pousser en quelques jours un peu d’herbe dans les couloirs où elles vivaient, Tara et Layla laissaient leur petit troupeau paître librement et décidèrent, un matin, d’entreprendre le tour des abris peints par leurs ancêtres. Elles voulurent revoir les milliers de peintures rupestres sur les parois des différents sites du plateau.

Si la fresque du Grand Dieu de Séfar leur était familière, elles connaissaient beaucoup moins les autres peintures réalisées par les artistes du Tassili qui témoignaient de leur parfaite maîtrise du dessin et de l’art pictural.

De nombreuses peintures se trouvaient sur des parois isolées. Les troupeaux de bovidés étaient de loin les plus souvent représentés. En particulier, on y retrouvait des dessins, des signes ou des symboles qui demeuraient mystérieux pour Tara et Layla. Les masques figuraient souvent. On en distinguait de deux sortes. Les uns étaient sphériques, faits d'une simple calebasse évidée et décorée ; d’autres étaient plats et réalisés en bois. On pouvait aussi remarquer des masques d'animaux, portés par des acteurs richement parés lors de scènes rituelles ou dans des affrontements symboliques. Ils apparaissaient dans les cérémonies des ancêtres pour qui la chasse tenait une place importante.

Deux sites étaient pour elles très émouvants par leurs évocations. Celui de Tan Zoumaitak avec en particulier, les deux femmes parées de décorations et le superbe mouflon. L’autre site plus impressionnant encore était celui de Tin Tazarift. Deux personnages paraissaient voler dans un mouvement mystérieux et étrange. Un troisième équipé d’un arc semblait prêt à armer sa flèche.

Chemin faisant, Tara et Layla discutaient. Tara se montrait de plus en plus sceptique sur de telles divinités qui abandonnaient les humains sans aucun espoir de survie terrestre. Elle faisait part de ses doutes sur l’utilité de ses prières, de ses exhortations et de ses suppliques. Elle reprochait aux dieux d’avoir sacrifié les humains aux énergies malfaisantes de la nature. Pourquoi les forces vitales avaient-elles abandonné leur communauté ? Pourquoi la vie humaine était-elle si fragile ? Beaucoup de questions existentielles surgissaient dans leur conversation.

Tara s’arrêta pour évoquer le souvenir de tous les siens. Les faire revivre dans sa mémoire lui donnait le sentiment furtif de leur présence. Mais qu’en serait-il quand elle serait morte ainsi que Layla ? Même les souvenirs qui prolongeaient la vie de ses proches disparaîtraient. Sans personne pour rappeler l’existence d’un être vivant, les tombeaux contenaient des amas d’ossements et rien d’autre, disait Tara. Pour elle, il était inconcevable que son esprit soit voué au néant. A quoi bon espérer une survie de l’esprit, si plus personne n’était en mesure de l’évoquer, si plus aucun souvenir ne s’y rattachait ? Si les humains étaient mortels comme les plantes et les animaux, leur esprit, croyait-on, restait immortel. C’était le message des peintures rupestres qui exprimaient cette pérennité de l’humanité et témoignaient des croyances partagées par les ancêtres. Pour Tara, cette fin de l’humanité était une tragédie pour toutes ces peintures dont le message éternel était appelé à disparaître. Elle ne pouvait imaginer que ces milliers de peintures réalisées depuis des millénaires n’aient plus aucune signification. Même si des symboles ou des représentations apparaissaient inexplicables, leurs mystères appartenaient au patrimoine de l’esprit humain et contribuaient aux interrogations que les hommes pouvaient se poser sur leur existence.

Un autre jour, Tara sortait de son mutisme pour reprocher aux hommes de n’avoir pas su préserver la nature, d’avoir aggravé l’aridité du Sahara. Elle était consciente des dégâts que causaient les chèvres à la végétation, particulièrement en détruisant les jeunes pousses des arbres qu’elles adoraient, en consommant les feuillages ou les écorces d’arbustes qui étaient très denses dans l’ancien temps. Elle avait la dent dure contre les derniers propriétaires de bovins qui avaient voulu faire abattre des milliers d’arbres afin de réaliser les clôtures de leurs élevages. Ces clôtures n’avaient pour elle aucune utilité si ce n’est d’assouvir une soif de richesse qui avait poussé la minorité d’arrivistes à sacrifier la traditionnelle harmonie communautaire à l’appât du gain. Elle s’étonnait qu’en temps de difficultés et de misère, des hommes pussent en profiter pour s’enrichir au détriment des autres et pour leur imposer leur soif de pouvoir…

Triste fin

Après la mort de Tara, deux ans après celle de son fils, Layla s’était retrouvée seule. Cela faisait huit années de solitude qu’elle n’avait plus rencontré aucun humain dans sa montagne aride. Bien que toutes ses chèvres fussent mortes une à une, elle survécut grâce aux maigres graminées qu’elle continuait de récolter dans les vallons où subsistaient quelques plantes qui profitaient des rares pluies. Elle complétait sa nourriture par la cueillette de fruits et de plantes. Bien qu’elle dût aller de plus en plus loin de son abri, elle en trouvait suffisamment pour assurer sa survie, et elle pouvait toujours puiser dans la guelta l’eau dont elle avait besoin.

Lorsqu’elle laissait divaguer ses pensées, c’est la vie de son enfance qui lui revenait avec le plus d’émotion et avec une incroyable précision. Les effets de la sécheresse avaient profondément marqué ses jeunes années. Pour autant, s’ils rendaient la vie difficile, Layla avait conservé une certitude : la communauté restait soudée dans l’adversité et continuait de vivre en partageant les joies comme les peines. Même aux pires moments de sécheresse qui avait exterminé les dernières vaches, des liens étroits restaient tissés entre tous les membres de la communauté. Les plus nantis participaient à la vie collective et apportaient traditionnellement une aide aux plus démunis. Seuls les pires accapareurs restaient à l’écart et ne participaient pas aux cérémonies ni aux rassemblements de la communauté.

Vivre c’était rencontrer les autres, échanger avec ses proches, ses amis, ses voisins, partager les joies des fêtes saisonnières, jouer avec les enfants ou avec des adultes, psalmodier à l’unisson des prières au Grand Dieu, contempler, après les veillées, la lune et les étoiles. Toute cette vie collective fut chamboulée et définitivement anéantie par l’épidémie. C’est elle qui suscita des barrières pour se protéger de la contagion. Elle qui empêcha toutes les rencontres, poussa aux égoïsmes, au sauve-qui-peut, à l’incertitude et à la défiance. Confrontés à leur survie, les hommes perdirent tout sens de sociabilité, de solidarité et d’empathie.

Que restait-il à Layla dans sa solitude ? Penser au passé. Faire revivre ses souvenirs était pour elle retrouver la vie. Retrouver la vie de ses ancêtres, de sa famille et de tous ces hommes, de toutes ces femmes dont elle avait partagé l’existence. Subsister sans ses proches, sans ses enfants, sans Tara, penser à eux, à elles, la plongeait dans une grande tristesse. Elle se demandait souvent pourquoi elle était la seule survivante de la communauté. Pourquoi tout ce qui l’avait poussée à vivre au milieu des siens était définitivement révolu ? Pourquoi la nature était-elle devenue si hostile, si étrangère et tellement différente de celle qu’elle avait connue, de celle que ses ancêtres avaient connue ?

Layla comprenait à quel point sa solitude était une étrangeté qui ne correspondait en rien à sa nature humaine. Elle mesurait la fragilité de l’existence dans cet univers qui avait perdu son harmonie. Que toute vie ait disparu à ce point et que seule subsistât, à la surface de la terre, la matière inerte, un monde minéral figé depuis des millions d’années, c’était dramatique pour elle.

Layla ne savait plus rire. Elle ne se souvenait même plus de la dernière fois qu’elle avait ri. C’était bien avant l’épidémie qui avait décimé les gens autour d’elle. Sans doute lors d’un soir d’automne où, malgré les difficultés et les peines, l’on se rassemblait sur l’esplanade autour du feu pour chanter, danser ou écouter des galéjades. Ce temps était déjà si loin.

Le plus étrange dans sa vie de solitaire, c’étaient les rapports familiers qu’elle entretenait depuis quatre ans avec un mouflon argali. Il était un des rares animaux qui aient survécu dans ces montagnes comme quelques chacals. Les autruches, les gazelles, les antilopes, les addax, les oryx, les lycaons, les phacochères avaient disparu de même que la plupart des oiseaux. Le vieux mouflon qui avait conservé ses belles cornes ressemblait à celui qui est représenté dans l’abri de Tan Zoumaitak. Il vivait depuis toujours dans les rochers au-dessus de l’esplanade. Il aimait en vieux solitaire passer de longues minutes à observer le soleil couchant, en haut de la falaise. Depuis que Tara était morte, il se mit à observer les va-et-vient de Layla à la guelta. Il s’approcha de plus en plus souvent de son abri. Peu à peu, il s’allongea pendant des heures sur un rocher au milieu de l’esplanade à une trentaine de pas. Layla avait remarqué qu’il aimait les feuilles d’arbustes de plus en plus rares à proximité. En allant cueillir des plantes pour son repas dans le vallon, elle décida, un jour, de ramasser des feuilles pour le mouflon et elle les lui donna en revenant. Il n’hésita pas à s’en approcher et à les manger pendant qu’elle le regardait. Dès lors, Layla se familiarisa avec cet être vivant et prit l’habitude de s’adresser à lui, de le saluer, de lui donner à boire dans une calebasse, de lui ramasser des feuillages, d’observer ses yeux mélancoliques qui semblaient partager avec elle le crépuscule de la vie terrestre.

Layla en était convaincue, elle était la dernière survivante de l’espèce humaine. Courbée sous le poids de ses soixante-dix ans, elle avait de plus en plus de mal à marcher, sentait que les forces l’abandonnaient. Elle continuait cependant à se rendre à la guelta pour chercher de l’eau, à cueillir les grains, les fruits et les plantes dont elle avait besoin pour se nourrir. Elle mangeait de moins en moins et se contentait d’un peu de bois morts pour entretenir le feu. Les nuits de l’hiver lui paraissaient de plus en plus froides, même si elle avait accumulé sur sa couche toutes les peaux de bêtes que Tara avait laissées. Ses rapports avec le mouflon restaient toujours empreints de complicité, voire de tendresse, jusqu’au jour où elle ne le vit plus. Elle comprit que lui aussi avait péri en l’abandonnant à sa tristesse et à sa solitude. Elle alla un jour jusqu’au Dieu de Séfar, mais comme Tara, elle se sentait anéantie devant son impuissance. Elle éprouvait une grande amertume en constatant la stérilité de ses invocations. Elle devait vivre désormais sans aucune espérance. La nature imposait sa loi implacable : plus aucune vie n’était possible sur cette terre, qu’elle soit humaine, animale ou végétale.

La seule force qui réussissait à survivre et à résister au temps : c’était le tarout. Ces cyprès millénaires incarnaient à ses yeux le seul élément naturel qui permettait d’assurer la continuité de la vie. Même si elle avait de plus en plus de difficultés à marcher, elle se rendait souvent auprès de l’arbre majestueux où elle avait l’habitude d’accompagner ses chèvres. Que de souvenirs lui revenaient à l’esprit. Elle admirait son tronc noueux dont il fallait quatre personnes se tenant la main pour en faire le tour. Elle aimait son feuillage d’un vert bleuté, sa prestance. Elle était fascinée par cette énorme racine qui courait au sol sur une vingtaine de pas avant de plonger dans une cuvette où s’accumulait l’eau lorsqu’il pleuvait. Ces arbres de la soif témoignaient de l’exceptionnelle ténacité de la vie sur ces hauts plateaux où depuis des millénaires s’étaient succédé des tribus nomades ou sédentarisées en profitant d’une nature accueillante qui avait disparu depuis des décennies.

Les derniers jours de la vie de Layla furent douloureux. Un vent du nord, glacial, rendait ses déplacements de plus en pénibles. La dernière fois quelle alla puiser de l’eau à la guelta, elle eut les pires difficultés à revenir à son abri. Elle avait le plus grand mal à se redresser et ne mangeait presque plus. Sa réserve d’eau s’était épuisée. Elle le sentait sa fin était proche. Elle mourut dans son sommeil…

Layla était la dernière vivante du Tassili…

Nouvelle de Guy Astoul rédigée en période de confinement avril mai 2020

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F76%2F87%2F1289536%2F128248964.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F96%2F76%2F1289536%2F126814032_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fcdn.shopify.com%2Fs%2Ffiles%2F1%2F0069%2F1424%2F4726%2Ffiles%2Fdocteur_de_la_peste4_steampunk_store_grande.jpg%3Fv%3D1567710360)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F92%2F1289536%2F98145870_o.jpg)